红色学堂“燃”起来 | 广东爱国主义教育基地推荐(八) : 深圳篇(四)

导 读

在人流如织的深圳北站旁,白石龙社区内,有一处古朴宁静的院落。

这处院落,就是抗战时期阳台山革命根据地中心的所在地,也是82年前那场波澜壮阔、载入史册的“中国文化名人大营救”的发生地。

当年的中国文化名人大营救,保护了中国的“文脉”和文化精英,白石龙地区也因此被称为“小延安”。如今,这里是广东省爱国主义教育基地——中国文化名人大营救纪念馆的所在地。

本期的广东爱国主义教育基地推荐,将带大家走进这座国内唯一以中国文化名人大营救事件为主要内容的主题性纪念馆,一同再忆往昔峥嵘。

1942年上半年,800余名文化名人、爱国民主人士及其家属在日军占领下的香港神秘“蒸发”。

数月后,这批被日军列入围捕名单的文人和爱国志士,一个不差地安全出现在了抗日大后方和根据地。

由中国共产党主导的这次大规模的人员转移行动,是如何在日军眼皮底下完成的?

当年这段与敌斗智斗勇的历史,有着怎样惊心动魄的过程?

位于深圳白石龙社区的中国文化名人大营救纪念馆,为人们完整地揭晓了这段抗战“秘辛”。

惊心动魄:文化名人大营救

1941年12月25日,香港被日军攻占。留困在香港的大批中国爱国民主人士和文化人士等遭到日军的搜捕,生命安全受到严重威胁。

为此,时任中共中央南方局书记周恩来急电八路军驻香港办事处主任廖承志、中共广东党组织和广东人民抗日游击队张文彬、曾生等人,要求务必将被搜捕的爱国民主人士和文化名人等营救出港。

而此时,正逢日军采取所谓的“归乡政策”,遣散大批香港难民返回内地。廖承志认为,这是一个绝佳的营救时机。为此,他化妆成难民亲身探路,最终确定开辟陆上和水上两条秘密转移路线。

经周密的研究布署后,1942年年初开始,历时四个多月的大营救行动正式展开。

大营救行动先后将何香凝、柳亚子、邹韬奋、茅盾等300多名爱国民主人士和文化人士、10多位国民党军政官员家属,英、美、荷、比、印等100多名国际友人,以及其他人员共800多人,安全护送到了宝安龙华、惠阳海丰、江门台山等地,其中大部分人员来到了白石龙村,之后再陆续被送往大后方。

这次大营救没有牺牲一个人,也没有一个人被捕,是一场当之无愧的“胜利大营救”。

升级改造:红色历史“活”起来

在白石龙天主教堂遗址之上建成的中国文化名人大营救纪念馆,于2005年9月建成并对外开放,是岭南地区收藏“大营救”史料和文物最多的主题性纪念馆,其馆名由原国务院副总理邹家华亲笔题写。

其中,一号和二号展厅以图文资料、文物展陈和互动多媒体为主,分“龙华人文精神”“建立抗日武装队伍”“文化精英香江蒙难”“深入敌后秘密营救”“安全护送回到后方”以及“文化精英展才华”6个篇章,全面展现1942年那场历时近200天的文化名人大营救事件。

在一号展厅,参观者可通过入门处的LED大屏幕,观看滚动播放的文化名人大营救视频。在展厅出口处,还有一个弧形影院,播放的是香港沦陷后对文化名人进行营救的视频。

展馆在升级后还引入了声、光、电等前沿展示技术,如立体多媒体电子沙盘、动态图文影像触控系统等,给参观者带来强烈的“沉浸感”。

在多媒体电子沙盘上,观众可以点击图片观看大图,还可以扫描二维码,把图文下载到手机里收藏。

历史场景设计更加生动,最主要的场景有两处:一处是在当时广东人民抗日游击队总部——白石龙天主堂研究部署大营救方案的场景,还原了当时的文化名人大营救任务部署会。

另一处是在香港铜锣湾避风塘驳船码头小船中,茅盾夫妇等人准备“横渡”九龙红磡的场景,精细的设计,让参观者仿佛瞬间回到了那场惊心动魄的历史大营救中。

展馆中还设有多媒体人物墙,上面有百余名营救文化人士、民主人士和盟军安全脱险背后无名英雄的头像。参观者点击人像后,即会弹出相应的图文介绍,让参观者直观地感受当年游击队和老百姓克服种种困难,忍饥挨饿送情报、送医送药等情景。

重任在肩:传承红色血脉高地

中国文化名人大营救纪念馆于2021年被命名为“广东省爱国主义教育基地”,同时先后入选了广东省党史教育基地名录、第三批国家级抗战纪念设施和遗址名录,以及“广东省红色革命遗址”,并被授予“广东统一战线基地”“深圳首批党史教育基地”“中国华侨国际文化交流基地”等称号。

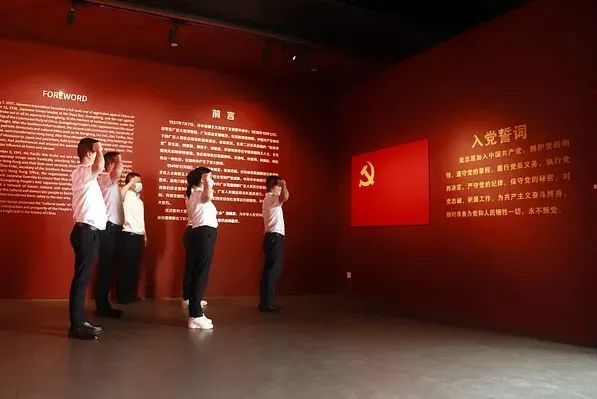

自2019年7月完成升级改造工程以来,纪念馆吸引了越来越多的全国党员、干部以及境外参观者前来学习和瞻仰。

据统计,仅去年一年,纪念馆便接待了超过45000人次的境内外参观者,其中团体644个。

从独特的历史到凝固的纪念馆、“活”起来的红色历史,再到白石龙社区入选中组部新一轮红色美丽村庄建设试点,以及组建成立东江纵队历史纪念馆联盟,中国文化名人大营救纪念馆正肩负起传承历史文脉、打造红色文化品牌的更多重任。